科举制度是中国历史上重要的选拔人才的方式,其影响深远,不仅改变了古代官僚体系的构成,也深刻地影响了社会风气和文化的发展。作为中国古代特有的选官制度,科举制度自隋朝正式建立以来,一直延续到清朝末期,其间经历了多次改革与发展,形成了独特的文化现象和社会结构。本文将从科举制度的创立背景、发展历程以及其在历史上的重要意义三个方面进行探讨。

一、科举制度的创立背景

科举制度创立于隋朝,公元605年,隋炀帝为了选拔人才,首次设立了“进士”科,开启了系统化的考试选拔人才的先河。在此之前,中国的官员多通过世袭、荐举等方式任用,无法保证官员的才能与品德。而隋朝时期,国家面临外戚、门阀之间的权力斗争与社会动荡,亟需一套公平合理的选拔机制来稳定政治。

与此同时,儒家思想逐渐成为国家的主流意识形态,强调“有德者居之”,这为科举制度的建立提供了理论基础。儒学强调对经典的学习以及道德修养,进而培育出一大批厚德载物的人才。因此,科举制度实质上是以考试为手段,通过识文断字、道德修养来选拔治国理政的人才,逐步打破了门阀世族对官籍的垄断。

二、科举制度的发展历程

科举制度自隋朝创立以来,经过唐、宋、元、明、清多个朝代不断完善与发展。唐朝时,科举考试的项目逐渐增多,由最初的“进士”科扩展至“明经”“优贡”等多个科目。这一时期,科举制度开始形成较为稳定的规范,考试内容不仅包括儒家经典的理解与应用,还增加了诗词的作答,以更全面地考察考生的才华。

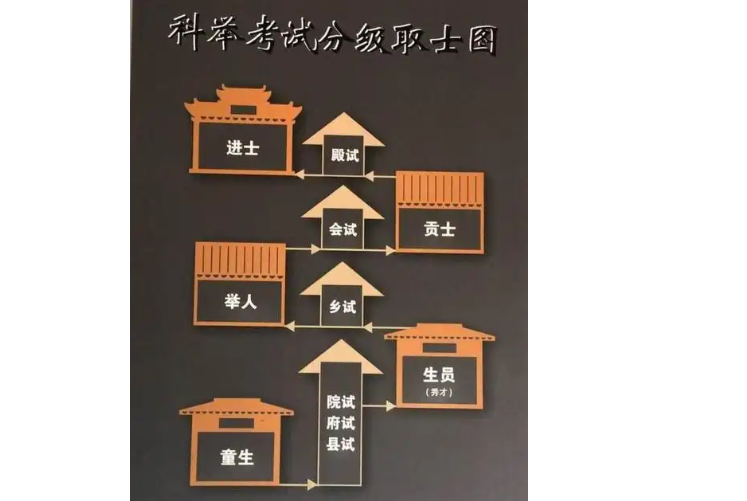

宋朝则进一步优化了科举制度,将考试分为乡试、会试和殿试三个环节,使得选拔更加层次分明。在经历了元朝对科举的衰减后,明清时期,科举制度再度兴盛,成为选拔官员的主要途径,同时也是社会上层流动的重要渠道。尤其在明朝,科举制度不仅限于士人,逐渐向农民等下层百姓开放,使得许多通过科举成功入仕的寒门学子走上了仕途,形成了“寒窗苦读”的社会风气。

三、科举制度的重要意义

科举制度在中国历史上有着重要的政治、经济与文化影响。首先,在政治上,科举制度有效地打破了贵族世族的特权,使得社会地位不再仅仅依赖家庭背景,而是与个人才华相对应。这极大地激发了士人的积极性,促进了人才的培养与使用,提高了官吏队伍的素质。

其次,在经济上,科举制度促进了教育的普及与发展,推动了书院与书塾的兴起,促使更多人接受文化教育,带动了社会经济的整体进步。士人的经济地位随着科举的成功逐渐稳定,为国家的税收与发展提供了支撑。

最后,在文化上,科举制度将儒家经典的学习提升至国家认同的层面,形成了“以文治国”的思想。同时,科举考试的严格性与考核内容也促使了文人对文学、艺术的追求和探索,形成了典雅的文化传统。

结语

总之,科举制度作为一种独特的选拔机制,不仅在中国古代历史中发挥了重要作用,也为后世的人才培养与选拔提供了借鉴。尽管最终因时代变迁而退出历史舞台,但其深远的影响无疑在我们今天的教育与选拔理念中仍可见到影子。

云作文原创内容,未经允许不得转载。