科举制,作为中国古代选拔人才的重要制度,自隋唐时期起逐步发展,最终在宋代形成了相对完备的体系。这个制度不仅使得平民子弟有机会通过考试进入仕途,也为国家选拔了大量优秀的人才。然而,关于科举制正式确立的标志,学术界存在不同的看法。本文将从几个方面探讨这一重要历史节点。

一、科举制的初步形成

科举制的雏形出现在隋朝。隋炀帝于605年设立了“科举”这一制度,首次在全国范围内进行考试选拔官员。这一举措标志着中国传统考试制度的开端。在此之前,官员多采用世袭或推荐的方式产生,社会流动性较低。尽管隋朝时间短暂,但科举制度的设立却为后来的发展奠定了基础。

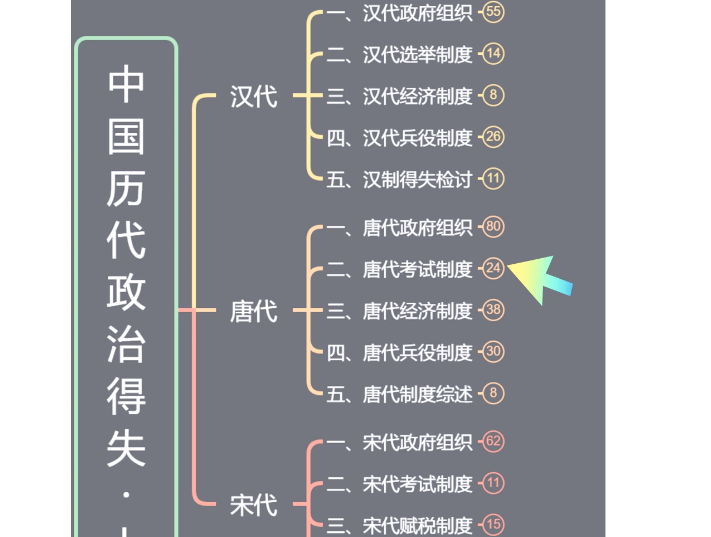

二、唐朝的完善与推行

进入唐朝,尤其是在武则天的倡导下,科举制得到了进一步的发展和完善。武则天于701年设立了“进士科”,并推行“恩赐考试”,首次允许平民参与进士考试,这一改革大大促进了社会阶层的流动性。同时,唐太宗李世民也大力支持科举制度,认为“唯才是举”。这一时期,科举考试不仅成为选官的主要手段,也逐渐形成了以经书、诗词等内容为主的考试科目,打破了旧有世族垄断的局面,使得更多的寒门子弟有机会入仕。

三、宋代的制度化与规范化

如果说隋唐时期是科举制度的初步形成阶段,那么到了宋代,科举制则真正进入了制度化和规范化阶段。宋太祖赵匡胤于960年建立宋朝后,再次强调科举的重要性,并逐步将其制度化。特别是在北宋时期,科举考试分为乡试、会试和殿试三级,每一级都有严格的规则和程序,形成了一整套完整的考试流程。此外,此时的科举也开始引入了“状元”、“榜眼”、“探花”的称号,更加激励了士子们参加考试的热情。

这一时期,科举制已经成为选拔官员的主要方式,科举考试的普及使大量的读书人有机会上升到权力阶层,从而改变了传统的社会结构。可以说,宋代是科举制影响力最为深远的阶段。

四、明清时期的延续与演变

明清时期,科举制虽然经历了一些波折,但总体上保持了其基本框架和功能。明太祖朱元璋于1368年重启科举考试,并在1397年设立了四书五经为主的考试内容,进一步巩固了科举制的地位。清朝延续了明朝的科举制度,考试科目则根据时代需要作出了一定调整,增加了时事、经史等内容,并延续了“进士”的称号和九品中正制。

然而,科举制在清朝后期受到外部压力和内部分裂的影响,特别是西方近代思想的传入,使得其制度逐渐显露出不适应性,终于在1905年被废除。尽管如此,科举制作为中华文明的一个重要组成部分,其对人才选拔制度、教育系统乃至社会流动性都产生了深远的影响。

总的来说,科举制的正式确立可以视为一个复杂的历史过程,从隋朝的初步设想到唐朝的推广,再到宋代的制度化以及明清的演变,它不仅反映了历史发展的脉络,也体现了中国古代社会对人才选拔的独特理解和执着追求。通过科举,数以万计的士子得以实现个人理想,为国家的兴盛和治理提供了强有力的人才支持,证明了科举制度作为一种社会流动机制的重要性和必要性。

云作文原创内容,未经允许不得转载。