分封制是中国古代的一种重要统治制度,其根本特征是在中央集权的框架下,将领土分配给亲王、诸侯和大臣,以便于管理和控制。尽管这种制度在一定历史阶段内起到了维护国家统一和管理地方的功用,但随着社会的发展和历史的演变,分封制在中国历史上最终走向了衰落。本文将探讨分封制瓦解的历史过程及其原因,试图揭示这一制度如何在中国历史长河中逐渐消逝。

一、分封制的形成与发展

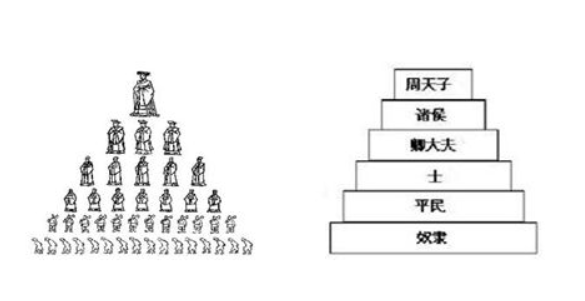

分封制起源于西周时期,周王为了巩固自己的统治,将土地分封给弟兄及功臣,形成了以亲属关系为基础的封建体系。这一制度不仅保证了王室对地方的控制,也是维持西周初期相对稳定的重要手段。随着时间的推移,分封制在东周时期得到进一步发展,诸侯国的数量逐渐增多,封建关系愈发复杂。

然而,虽然分封制在初期促进了政治的稳定,但也种下了日后动乱的隐患。一方面,大封建制使诸侯国之间的竞争加剧,另一方面,诸侯对王权的逐渐侵犯导致了中央集权的削弱,为后来的历史变迁埋下了伏笔。

二、分封制的危机与挑战

进入战国时期,分封制面临了巨大的危机。诸侯之间争夺地盘、资源的战争不断,诸侯国的力量逐渐超越了中央的统治能力。例如,齐、楚、秦等强国的崛起,使得中央王权的利益受到严重威胁。此外,思想上的变革也是分封制危机的重要因素。

随着儒家、道家及法家等思想的传播,士人阶层开始反思传统洪流中的封建秩序,出现了对中央集权和法治的呼声。在这种背景下,分封制的根基逐渐动摇,地方势力日益强大,中央权威逐步减弱。

三、秦朝的统一与分封制的终结

分封制在中国历史上的真正瓦解发生在秦朝的统一过程中。公元前221年,秦始皇结束了战国时期的混乱,实现了中国的第一次大一统。在这一进程中,秦始皇采取了中央集权的治理模式,废除了诸侯的分封制,实施了郡县制,标志着分封制的正式终结。

秦朝通过设置郡县取代封建诸侯,中央直接对地方进行管理,极大地削弱了地方势力的自主权,强化了中央政府的统治能力。这一制度的建立不仅消除了分封制带来的分裂局面,也为后来的统治打下了坚实的基础。

四、分封制瓦解的历史意义

分封制的瓦解标志着中国古代封建制度的转变,是由分权到集中化的重要历史进程。这一改变极大地促进了社会经济的发展和行政效率的提升。中央集权加强后,中国的文化、经济和军事力量得以迅速发展,为随后的汉朝奠定了基础。

但是,分封制的瓦解也引发了新的问题。虽然中央集权的加强在短期内保证了国家的统一和稳定,但随着时间的推移,中央与地方之间的矛盾再次显现,历史上曾多次出现地方割据的现象。历史的循环使我们深刻认识到,治理制度的选择需要结合具体时代背景及社会需求。

结语

综上所述,分封制的瓦解不仅是中国古代历史的一个重大转折点,也为后来的统治方式提供了新的反思与启示。在历史的发展中,任何一项制度都有其盛衰起伏的过程。分封制的崩溃展现了社会结构与权力关系的深刻变化,为后来的政治体制改革提供了重要的借鉴。

云作文原创内容,未经允许不得转载。