入伏时间是指夏至后第三个庚日(下一个庚日的中午12点之前)的日期,它标志着炎热夏天愈发逼近的时刻。入伏这一概念是中国古代为了描述气温逐渐升高而设立的,其实际算法也是基于中午12点太阳为地面辐射最强的原理。下面就让我们来详细了解一下入伏时间是如何计算的。

一:什么是入伏?

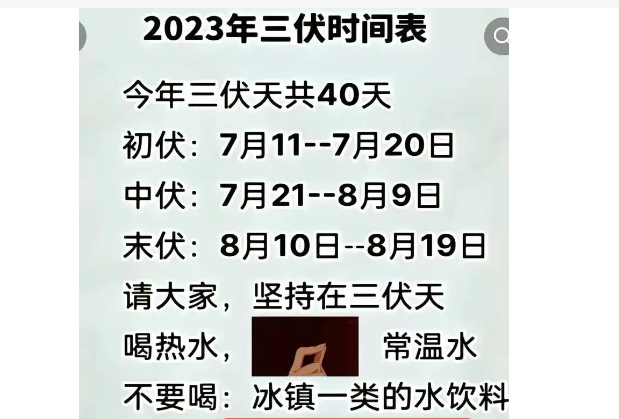

入伏,顾名思义即是进入炎热夏季的意思。它是根据农历和太阳的运动轨迹计算出来的。入伏时间通常落在农历6月的第十八天前后,也就是公历每年的7月初旬。从此刻起,气温开始急剧升高,酷暑即将袭来。

二:如何计算入伏时间?

确定入伏的具体日期需要通过一系列复杂的计算,并结合太阳的运动规律。计算方法可分为两个步骤。

首先,需要准确地确定太阳到达黄经105°的时间,这一时刻即为夏至后第一个庚日。也就是说,在夏至过后的第一天中午12点之前,太阳的位置需要达到黄经105°。这个日期通常是农历6月上旬。

其次,从夏至后第一个庚日开始,经过15天的阳历时间,即可得到入伏的具体日期。入伏时间通常是农历6月上旬加上15天,即为农历6月下旬。

三:为什么要计算入伏时间?

入伏时间的计算有一定的科学依据。作为一个气候现象,入伏时间的准确计算对人们的日常生活、农业生产等都有一定的影响。

首先,对群众来说,入伏的准确时间可以帮助他们做好防暑降温的准备工作。入伏之后,气温迅速攀升,高温天气持续时间较长,人们需要注意防暑降温,特别是老人、儿童和身体较弱的人,应该及时采取一些措施,避免受到高温的伤害。

其次,对农业来说,入伏的到来也意味着高温天气对农作物的影响。夏季高温天气容易造成农作物的生长受阻,甚至导致减产。因此,农民可以根据入伏的时间,合理安排农作物的栽培和管理,做好保护作物的工作,以确保丰收。

最后,入伏时间的准确计算对气象部门的工作也具有重要意义。气象部门可以根据入伏的时间节点,制定相应的气象预警措施,提前预防和应对高温天气可能带来的各种灾害。

总而言之,入伏时间的计算是基于太阳的运动规律和气候变化的科学依据,它不仅有助于人们做好防暑降温措施,还对农业生产和气象部门的工作具有重要意义。通过合理利用入伏时间,我们可以更好地适应夏季高温气候,保护自身安全和农业生产的稳定发展。

云作文原创内容,未经允许不得转载。